DEDANS DEHORS - ADRIANA LESTIDO

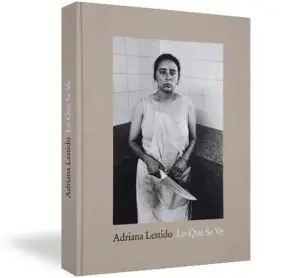

Lo Que Se Ve[1] est le dernier ouvrage d’Adriana Lestido. Ce n’est pas un livre en plus, un livre de plus. C’est une somme et un livre de poids. C’est une œuvre d’art contemporain[2].

Art, parce que Adriana Lestido pose question avec des formes non avec des concepts.

Art, parce que cette forme photographique est puissamment ancrée dans la vie, dans le monde.

Contemporain, parce que Adriana Lestido faisant le choix d’un outil de son époque et du style documentaire pose question à l’espèce humaine. Ancré dans la tragédie argentine dont le point culminant est la dictature, son regard par sa qualité touche la conscience humaine dans sa globalité.

Adriana Lestido appartient encore à la galaxie Gutenberg. Elle croit avec juste raison que le livre est le vecteur pertinent et principal de la photographie. La fixité terrible du livre photographique permet de regarder, scruter attentivement l’oeuvre, prendre ses repères, voyager avec elle. Il invite à une lecture profonde. L’écran, sans le cinéma, est un objet non sensuel. Il oblige à rester à la surface d’un monde devenu virtuel, à surfer sur la surface des choses. Le flot des messages sans hiérarchie normalise l’information, l’intrusion de la publicité fait du monde un spectacle n’ayant pas plus de gravité qu’un jeu vidéo[3]. Ce flux banalise n’importe quelle pornographie, n’importe quelle escroquerie, n’importe quelle barbarie. Le pouvoir hypnotique des écrans omniprésents, remplacent la lecture[4].

La consommation compulsive d’images mobiles suscite le présent permanent, la passivité, l’habitude du jetable.

Consciente de tous ces enjeux, Adriana sait la responsabilité de l’auteur de livre photographique. C’est un pont entre le dedans et le dehors, un regard sur le regard.

S’il prétend laisser un signe à l’espèce humaine encore faut-il que la trace soit marquante et durable. Pour devenir un véritable vecteur spatial et temporel, le livre doit faire montre de qualités esthétiques, mais aussi physiques. Il est d’abord question de la qualité de restitution des photographies[5]. Par son pouvoir de sidération, cette qualité met le lecteur face à la fidélité de l’empreinte du monde, en lui procurant toutes les clés sensibles pour entrer dans la poésie du regard.

Par ailleurs le livre photographique n’est pas linéaire comme le livre de littérature. Il est circulaire et doit trouver sa cadence propre, son rythme, une vraie construction où ouverture et clôture ont une lourde répercussion sur le sens général. On doit pouvoir aussi y voyager dans tous les sens, y compris en commençant par la fin, sans que cela n’altère la perception globale[6]. L’auteur travaillant sur la forme du livre garde à l’esprit la préoccupation que lecteur doit s’en emparer et en faire son propre fruit. L’œuvre devient alors autonome et réussie produit une cascade de sens.

Le livre fut assez vite le lieu de rencontre, de dialogue entre l’écriture et la photographie[7]. Un autre point remarquable de cet ouvrage est l’importance réservée aux textes. Sous forme de citations, Adriana invitent les écrivains dont les textes l’habitent et font partie de sa vie.

Lo que se ve est aussi un livre photographique réussi d’abord parce qu’on y sent passer l’âme de l’auteur dans la recherche de la qualité d’impression[8].

La dernière partie s’ouvre par une rupture visuelle et formelle. L’évocation de la mort du père et de la lune de miel se fait au polaroïd couleur. Dans les deux derniers chapitres, l’amour et Villa Gesell, le nombre de portraits ou de photographies de situations humaines est restreint. La nature, les éléments, la mer prennent l’ascendant jusqu’à l’ultime image, un autoportrait. Le visage de profil, caché par les ondes de ses grands cheveux noirs, cadré à l’extrême droite pour laisser la plus grande partie de la plage visible à un arbre, le regard dirigé vers la gauche, vers l’intérieur du livre, donc le passé, Adriana conclue par une citation de Raymond Carver en forme de bilan de vie.

Grâce à son style documentaire, Adriana laisse un riche champ de fouilles de la mémoire humaine pour tous ceux qui se posent la question que chante Léo Ferré « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? »Dans le désastre anthropologique contemporain Lo Que Se Ve restera comme une butte témoin dans un vingtième siècle marqué par deux faits gravés à jamais dans l’Adn de l’espèce humaine : la barbarie industrielle, la fin de la paysannerie et sa prolétarisation. Face à ceux qui pensaient qu’après Auschwitz, il n’y aurait plus de poésie possible, Lo Que Se Ve est un roman de formation philosophique et le manifeste d’un art poétique pour le photographe, auteur. C’est le livre d’une vie[17], une œuvre testamentaire et d’une certaine manière une pierre tombale pour une vie précédente et un souffle puissant pour garder espoir.

Pierre Devin

Taulignan, septembre 2013.

[1] Ce qui peut être vu, si je me risque à un essai de traduction.

[2] Art contemporain, non au sens des galeries, du marché, des foires du même nom, des critiques qui font l’opinion des collectionneurs, des collectionneurs qui font les critiques.

[3] Fire and forget était le mot d’ordre des pilotes lançant leurs missiles très loin de leur cible, donc invisible pour eux. Grâce au drone et à la console, on donne aujourd’hui la mort sans quitter son fauteuil.

[4] Il semblerait que notre monde s’achemine vers des situations ayant des analogies avec celles imaginées dans Farenheit 451 et 1984. Les technologies de contrôle et de surveillance ont atteint une sophistication et une efficacité inouïes pour Bradbury et Orwell. L’acculturation programmée et l’autocontrôle dispensent de l’autodafé et de la répression dictatoriale.

[5] Les premiers ouvrages de l’histoire de ce type, édités par Blanquart-Evrard, utilisaient des tirages photographiques collés.

[6] A l’instar de ce que Pascal a imaginé pour Les pensées.

[7] Les relations privilégiées entre photographes et écrivains commencent avec Maxime du Camp et Flaubert ; elles se concrétisent dans le voyage en Egypte. Bruges, la morte de Georges Rodenbach, édité en 1892, est un des premiers romans illustrés de photographies. Le texte d’écrivain associé à un essai photographique devient au vingtième siècle un standard de l’édition. Cendrars est associé à Brassaï, Doisneau, Manzon; Giono à Silvester ;Tzara à Sved; Prévert à Izis ; Roy et Strand ; Octavio Paz et Alvarez Bravo ; Vinicius et Pedro de Moraes…

La complicité est plus grande encore parce qu’antérieure au travail de prise de vue entre James Agee et Walker Evans, Kerouac et Frank, Butor et Plossu.

[8] Il s’agit de trouver dans l’espace du livre avec de l’encre sur du papier une traduction de la couleur, du climat, de l’équilibre des masses des tirages originaux.

[9] Cette profondeur des regards est insoutenable pour la majorité de nos contemporains.Pour des raisons de sécurité, on leur a fait croire que la vie était insupportable sans écran.

[10] Premier long métrage et seul film tourné en polonais par Polanski (1962).

[11] Cette photographie très vite est devenue aussi une icône, en premier lieu dans une Amérique latine traumatisée par toutes les dictatures bénéficiant de la bénédiction de l’oncle Sam. Elle a été publiée en couverture de Democracia vigilada. Fotografos argentinos, un livre publié en 1988 par l’éditeur mexicain Rio de Luz.

[12] Au sens étymologique : souffrir avec.

[13] Cf : Trentamil de Fernando Guttierez, édition Crp Nord-Pas de Calais 1997.

[14] « Celui qui a accepté la mort est déjà mort », Sympathy for the devil, Kent Anderson.

[15] Malgré une photographie pliée pour ouverture. Certains partis pris des éditeurs me semblent de l’ordre de la redondance musicale. Il est vrai que j’ai le goût de l’écriture sèche qui me vient de Stendhal, Roger Vailland, Walker Evans, Pasolini, Marc Trivier. Mais mon sens de la vie me rend très proche du réalisme poétique de Bernard Plossu ou de Jean Marquis. Et je me souviens aussi que j’ai rencontré l’œuvre d’Adriana en 1992, à travers Mujeres presas : l’éthique et l’esthétique du propos m’a bouleversé.

[16]Cf. Paul Verlaine :Le ciel est par dessus le toit.

[17] Un avis qui prend source sur l’ancrage du livre dans la vie de l’auteur, l’absence de frontières entre le dedans et le dehors. Cet ancrage se manifeste par de nombreuses références personnelles: les dédicaces, le chapitre El amor, la référence à la mort du père… Les ultimes photographies de sa mère et de son père sont placées juste avant la dernière citation d’un texte de Sara Gallardo qui donne son titre à l’ouvrage : « Esa casa y aquel lugar se llaman desde ese dia :Lo Que Se Ve ».